近日,厦门大学药学院张凌娟教授团队在银屑病发病机制研究中取得重要突破,团队首次系统揭示了真皮脂肪在银屑病皮肤炎症中的独特“双面”角色,为银屑病治疗开辟了全新思路。相关成果以“Dermal adipogenesis protects against neutrophilic skin inflammation during psoriasis pathogenesis” 为题,发表在《Cellular & Molecular Immunology》期刊。

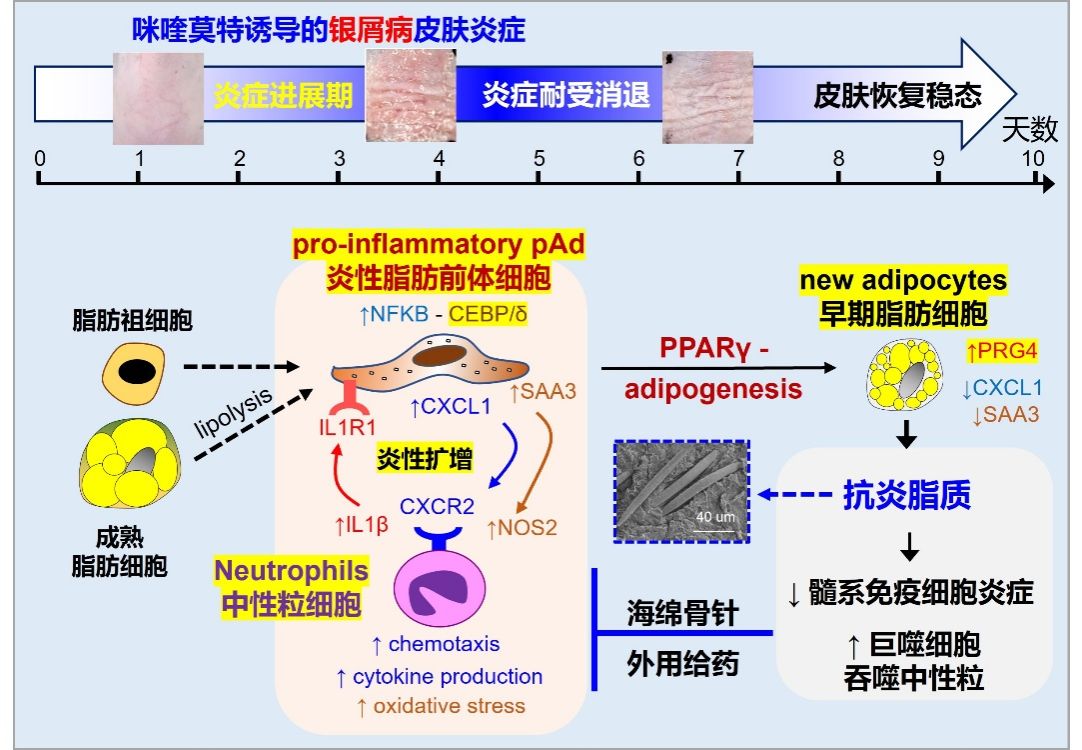

银屑病,作为一种慢性炎症性皮肤病,给全球约 2%-3% 的人口带来了长期困扰。中性粒细胞的过度浸润是银屑病的关键特征之一,然而其背后的调控机制却一直笼罩在迷雾之中。张凌娟教授团队历经多年深入研究,首次系统揭示了真皮白色脂肪组织(dWAT)在银屑病发生发展过程中独特的“双阶段动态调控”机制。团队研究发现,在炎症爆发初期,真皮脂肪前体细胞(PDGFRA+ pAds)迅速响应,通过分泌 CXCL1 等趋化因子,大肆招募并激活中性粒细胞,点燃炎症的“熊熊烈火”,形成促炎正反馈环路,加剧银屑病症状。然而,随着炎症的发展,局势悄然逆转,持续的 IL1β 信号宛如一位“幕后指挥家”,通过精准调控 NFκB-C/EBPδ-PPARγ 信号轴,促使脂肪前体细胞华丽转身,分化为早期脂肪细胞(eAd)。这些新生的早期脂肪细胞随即释放抗炎脂质介质,不仅有效抑制中性粒细胞和巨噬细胞的炎症反应,还助力巨噬细胞清理中性粒细胞,推动炎症走向自发耐受与消退,实现了炎症的“急刹车”。

张凌娟团队还通过单细胞转录组和单核转录组测序数据整合分析、体内外功能实验以及人类银屑病样本分析等一系列先进手段,系统勾勒出 dWAT 在银屑病免疫代谢调控中的完整图景。研究发现,在人类银屑病样本中,存在一群与小鼠模型相似的脂肪祖细胞,其成脂分化能力与炎症严重程度呈负相关,尤其在泛发性脓疱型银屑病(GPP)中,WNT 和 TGFβ 通路的过度激活成为脂肪生成的“绊脚石”,导致中性粒细胞炎症陷入“无法自拔”的境地,难以消退。基于以上关键发现,研究团队创新性地开发了两种潜在治疗策略。一是靶向脂肪细胞转化策略,通过巧妙激活 PPARγ,促使促炎成纤维细胞向抗炎脂肪细胞“改头换面”,实现炎症调控的“乾坤大挪移”。二是脂质局部递送策略,通过新型生物材料蜂海绵骨针(SHS)递送早期脂肪细胞分泌的抗炎脂质,精准打击炎症靶点,在小鼠模型中展现出显著的银屑病症状缓解效果。

图:真皮脂肪调控银屑病炎症的双阶段机制模式图

这一研究不仅从创新视角重新定义了真皮脂肪在皮肤炎症中的角色,还为银屑病等中性粒细胞驱动的炎症疾病研究开辟了崭新的路径,提供了独特的思路,展现出显著的潜在临床转化价值。谈及未来研究方向,张凌娟教授表示:“我们将进一步挖掘早期脂肪细胞分泌的特异性抗炎脂质,加速探索其在慢性炎症性疾病临床应用中的无限可能,全力以赴为众多银屑病患者研发出更具成效的治疗方案。”

厦门大学药学院博士生夏天、张雯露和吴润东为该论文的共同第一作者,该工作获得了国家重点研发计划课题、国家自然科学基金等多个项目的支持,特别感谢同济大学附属皮肤病医院(上海市皮肤病医院)史玉玲教授团队和厦门大学海洋与地球学院陈铭教授团队在研究过程中给与的鼎力支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41423-025-01296-5?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=nonoa_20250623&utm_content=10.1038/s41423-025-01296-5